ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে যে নামটি সবথেকে আগে নজর কাড়ে, তিনি হলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। এর অন্যতম কারণ হল, ভারতীয় সঙ্গীতে সার্বিক অবদানের ক্ষেত্রে যত জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়, সবার আগে রবিশঙ্করের নাম সেই তালিকায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাছাড়া ভারতের বাইরে যত মানুষ আজ ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত শুনছেন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জটিলতা সূক্ষ্মভাবে বুঝবার চেষ্টা করছেন, এটা সম্ভব হয়েছে রবিশঙ্করের জন্যই। রবিশঙ্করের কাজের নিরিখে তাঁকে বুঝতে গেলে যে বিশাল সমুদ্রের সামনে উপস্থিত হতে হয়, তাকে একটা স্বল্প পরিসরের মধ্যে আলোচনা করা অসম্ভব। তবে তাঁর সঙ্গীতজীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরা যায়।

প্রথমে দেখতে হয় রবিশঙ্কর সেতার যন্ত্রটিতে কী পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। সেতার বাদক হিসাবে তরুণ রবিশঙ্কর যখন একেবারেই নবীণ, সেই সময় দেশের শস্ত্রীয় সঙ্গীত দুনিয়ায় বিরাজ করছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ওস্তাদ সেতারীরা। তাদের নানাজনের নানা মত। বিভিন্ন ‘ঘরানা’র সেতার বাদকেরা তখন নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত। এঁদের মধ্যে লখনউয়ের ইউসুফ আলি খান, দ্বারভাঙ্গার রামেশ্বর পাঠক এবং সেতার-দুনিয়ার নামজাদা শিল্পী ইনায়েৎ খান রবিশঙ্করের উপর বিরাট প্রভাব ফেললেন। যদিও রবিশঙ্কর ঠিক ঠিক করেই নিয়েছিলেন যে তিনি আর পাঁচজন সেতারীর মতো ইনায়েৎ খানের ঢঙে বাজাবেন না। তা স্বত্বেও রবিশঙ্কর ইনায়েৎ খাঁয়ের মতোই তাঁর সেতার একটু বদল করলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীত পরিভাষা অনুসারে যাকে আমরা পিচ বলি, রবিশঙ্কর ঠিক করলেন সেই পিচ একটু উপরের দিকে রাখবেন। ইনায়েৎ খাঁ যেমন নিজের সেতার ডি-ডি(শার্প)-এ মেলাতেন, রবিশঙ্কর তাঁর সেতারের পিচ তেমন না করে সি-সি(শার্প)-এর মধ্যেই রাখলেন।

কেবল তাই নয়, রবিশঙ্কর তাঁর সেতারকে এমন আওয়াযে বাঁধলেন যা সেতারের আওয়াজের সঙ্গে সুরবাহারের আওয়াজের মেলবন্ধন ঘটায় এবং অসামান্য ঝঙ্কারের সৃষ্টি করে। সেই আওয়াজ একই সঙ্গে সেতারের আওয়াজে এক নতুন পরিচয় স্থাপন করলো সেই সঙ্গে সেতারকে অন্যান্য সমস্ত তারযন্ত্রের চেয়ে বেশ খানিকটা আলাদা মাত্রা এনে দিল। তাছাড়া তিনি সেতারের যে আসল আয়তন তাকে একটু ছোট করে, পিচ একটু চড়িয়ে, লাউয়ের আকৃতি গোলাকার করে সেতার ও সুরবাহারের একটা মধ্যস্থতায় নিয়ে এলেন। রবিশঙ্কর তাঁর গুরু আচার্য আলাউদ্দিন খানের তালিম মাফিক বিলম্বিত তিনতালে গৎ বাজানো শুরু করেন এবং আজীবন কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতিতে বিশ্বাসী থাকার দরুণ তিনি সেই গতে লয়ের মারপ্যাঁচ, অঙ্কের হিসেব, তেহাই ইত্যাদি নিয়ে এলেন। এতে তাঁর বাজনায় আমরা পেলাম সুরের সঙ্গে তাল-লয়ের অসামান্য সামঞ্জস্য। সব মিলিয়ে রবিশঙ্করের বুদ্ধিমত্তার তুলনা মেলা ভার।

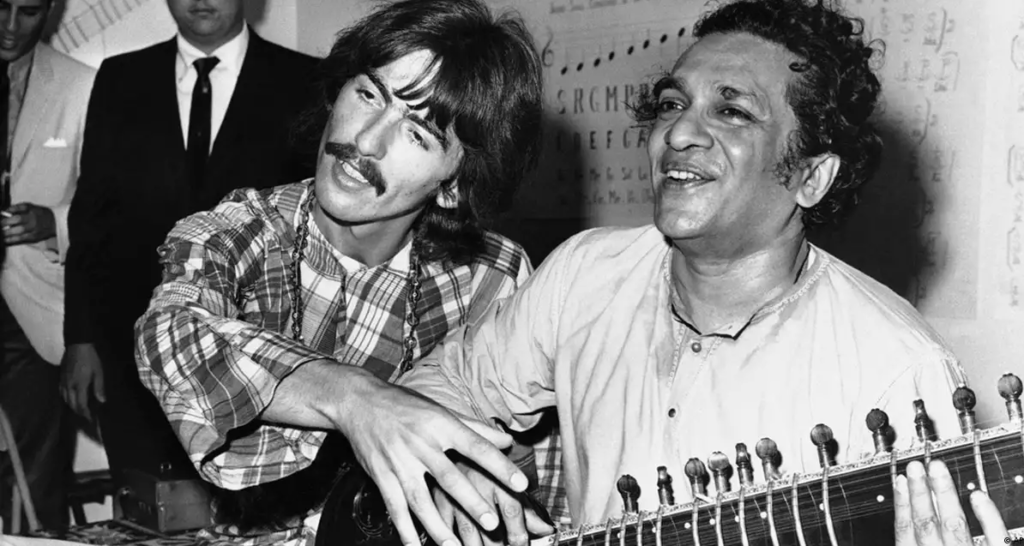

গুরুর সাহচর্যে থেকে সঙ্গীতযন্ত্র ও ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের উপর পান্ডিত্য অর্জন করার পর তিনি মুম্বাই চলে আসেন। সেখানে তিনি যুক্ত হন ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে। এক বছর পর কবি ইকবালের সারে জাঁহা মে আচ্ছা কবিতায় সুর দিয়ে সুনাম অর্জন করেন। তারপর অল ইন্ডিয়া রেডিওর নয়াদিল্লি শাখায় সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করার আহ্বান পান এবং বেশ কয়েক বছর সেখানে কাজ করেন। এরপর বেশ কিছু হিন্দি সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনার পাশাপাশি সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার মতো বিখ্যাত ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে একক সেতার পরিবেশন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পারফর্ম করেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মূলত এর মাধ্যমেই পণ্ডিত রবিশঙ্কর বিশ্বের কাছে ভারতীয় রাগ সঙ্গীত তুলে ধরতে সক্ষম হন।

এরপর তাঁর তিনটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়। ইউনেস্কো সঙ্গীত উৎসবে পারফর্ম করার পরই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কিন্নর স্কুল অফ মিউজিক। যার প্রতিষ্ঠাকালীন মুম্বাই শাখা ছাড়াও বর্তমানে লস এঞ্জেলস এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় দুটি শাখা রয়েছে। দ্য মনেটারি পপ ফেস্টিভ্যালে সেতার পরিবেশন এবং মেনহুইনের সঙ্গে জার্মানির বেস্ট চেম্বার মিউজিক পারফর্মেন্স ফর ওয়েস্ট মিটস ইস্ট পুরষ্কারে ভূষিত হন। ১৯৭১ সালে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজন করেন এবং সেখানে সেতার পরিবেশন করে বাঙালীদের জন্য ফান্ড সংগ্রহ করেন। একটা সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে সঙ্গীত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮৯ সালে নৃত্যনাট্য ঘনশ্যামের মাধ্যমে আবার কাজে ফিরে আসেন। কিন্তু ১৯৯২ সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থায়ী বিরতিতে চলে যান।