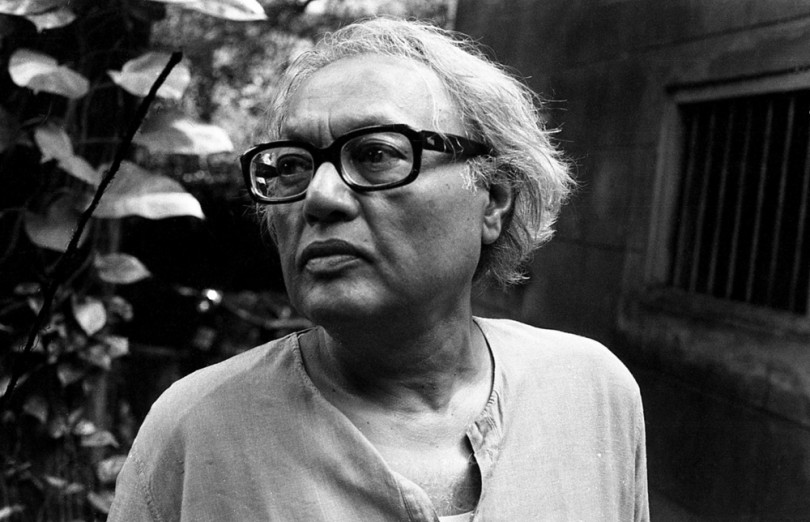

স্কুলে পড়ার সময়েই ছেলেটি বন্ধুদের সঙ্গে কাছাকাছি সিনেমা হলে গিয়ে হলিউডের ছবি দেখত। মনে মনে সিনেমা প্রেম তাঁর তখন থেকেই। কলেজে পড়ার সময়ে যুবকটি ঠিক করেন তিনি একজন আর্কিটেক্ট অথবা সিনেমাটোগ্রাফার হবেন। কিন্তু তার সুযোগ কই। কলকাতায় যারা সিনেমা বানান, ক্যামেরায় ছবি তোলেন তিনি তাদের তাদের কাছে গেলেন কিন্তু ক্যামেরা সহকারীর কোনও কাজ পেলেন না। অতঃপর কলেজে বিজ্ঞান পড়তে লাগলেন আর সুযোগ পেলেই বিদেশি সিনেমা দেখতেন।

ব্রিটিশ চিত্রপরিচালক ডেভিড লিনের দুটি ছবি ‘গ্রেট এক্সপেকটেশনস’ আর ‘অলিভার টুইস্ট’ দেখার পর যুবকটি সিনেমার আরও গভীর প্রেমে পড়লেন। পরবর্তীতে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি খেয়াল করছিলেন, চার্লস ডিকেন্সের ওই দুটি উপন্যাসের আখ্যান সিনেমায় কিভাবে বদলে যাচ্ছে। কাহিনির ভাষা থেকে সিনেমার ভাষায় রুপান্তর যেন এক জাদু। যুবকটি সেই জাদুর মায়ায় মোহবিষ্ট হলেন।

কিন্তু কাহিনীর চাইতেও তাঁর কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় মনে হলো সিনেমার দৃশ্য। সাদা চাদরের উপর যে ছবি ফুটে ওঠে তা বোনা হয় আলো ছায়া দিয়ে। সেই আলো আর ছায়াতেই যুবকটি বেশি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বিশেষত কামেরাম্যান গাই গ্রিনের অল্প আলোতে তোলা দৃশ্য। এর পরে যুবকটি দেখলেন পরিচালক ক্যারল রিডের ‘দি থার্ড ম্যান’। এইছবির ক্ষেত্রেও যুবকটির মনে বেশি রেখাপাত করলো রবার্ট ক্রাসকারের সিনেমাটোগ্রাফি। ‘

এরপরে ‘মঁসিয়ো ভিনসেন্ট’ ছবিটি দেখতে দেখতে যুবকটি বুঁদ হয়ে গেলেন ক্যামেরাম্যান ক্লোদ রনোয়ার অসামান্য নৈপুণ্যে। তাঁর দিনের চিন্তা আর স্বপ্নে জায়গা নিল ক্যামেরা। তাঁকে হাতছানি দিতে শুরু করল আলো-ছায়ার মায়াপটে ভেসে ওঠা দৃশ্য। এভাবেই স্বপ্ন আর জাগরণে সিনেমার ছবি ঘিরে দিন কাটছিল যুবকটির। কিন্তু একদিন হটাৎ বলতে গেলে একদম কাকতালীয় ভাবেই একটি অঘটন ঘটে গেল তাঁর জীবনে।

যার আলোকচিত্রের মায়াজালে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন যুবক খোদ কলকাতার রৌদ্রালোকিত রাজপথে সেই ক্লোদ রনোয়ার সঙ্গে যুবকের দেখা হয়ে গেল। ঘটনা হল বিখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্রস্রষ্টা জঁ রনোয়া ‘দ্য রিভার’ ছবির শুটিং করতে কলকাতায় এসেছেন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন চিত্রগ্রাহক ভাইপো ক্লোদ রনোয়া। প্রথমে যুবকটি নিজেই চেষ্টাসাধ্য করলেন কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না। অবশেষে তাঁর বাবার সর্নিবন্ধ অনুরোধে জঁ রনোয়া নেহাতই দয়াপরবশ হয়ে যুবকটিকে অবজার্ভার হিসেবে স্যুটিঙে থাকার অনুমতি দিলেন।

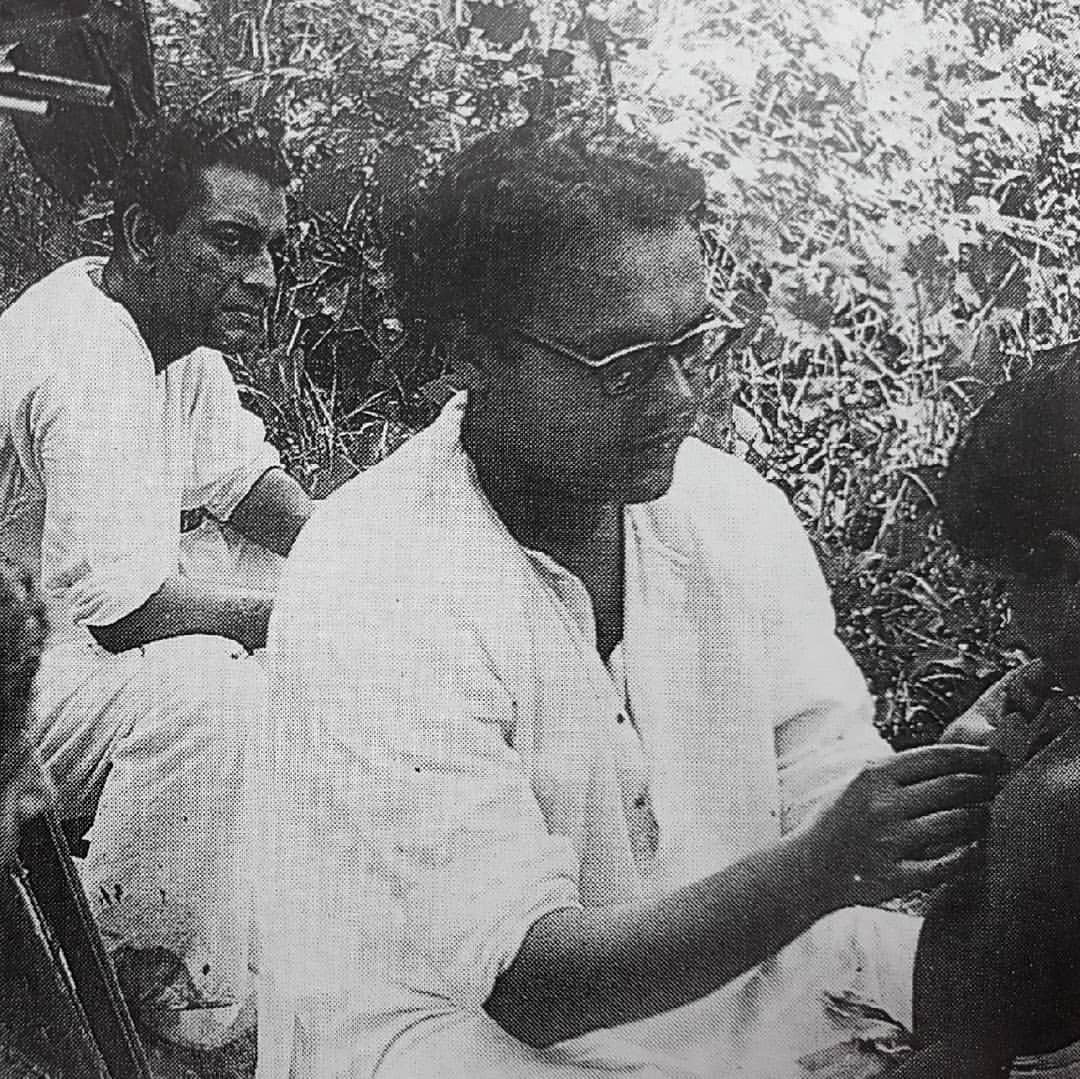

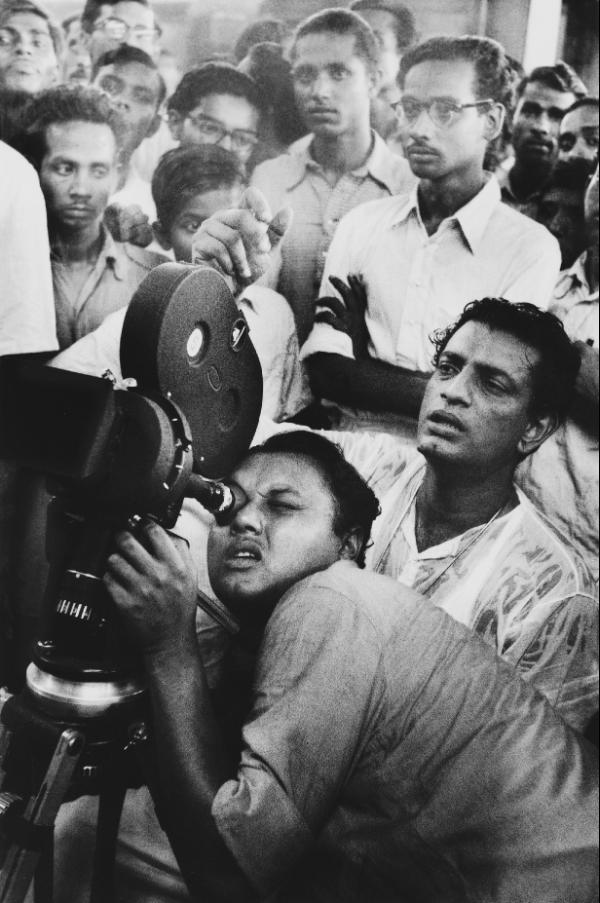

যুবক শুরুর দিন থেকে সেই স্যুটিঙে ডুবে গেলেন। প্রতিদিন ক্লান্তিহীনভাবে ছবি এঁকে এঁকে আলোর ব্যবহার, অভিনেতাদের চলাচল, ক্যামেরার অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত নোট নিতে থাকলেন একটি খাতায়। একদিন তাঁর ডাক পড়ল অন্দরমহলে। যেখানে আলোচনায় বসেছেন স্বয়ং পরিচালক জঁ রনোয়া। তিনি জানালেন যুবকের আগ্রহ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে যহার্থ পর্যবেক্ষণ। এরপর ক্যামেরাম্যান ক্লোদ রনোয়া তার খাতাটি দেখলেন।তিনিও অভিভূত। তিনি লাইট কনটিউনিটির জন্য যুবকটির ওই খাতার সাহায্য নিলেন।

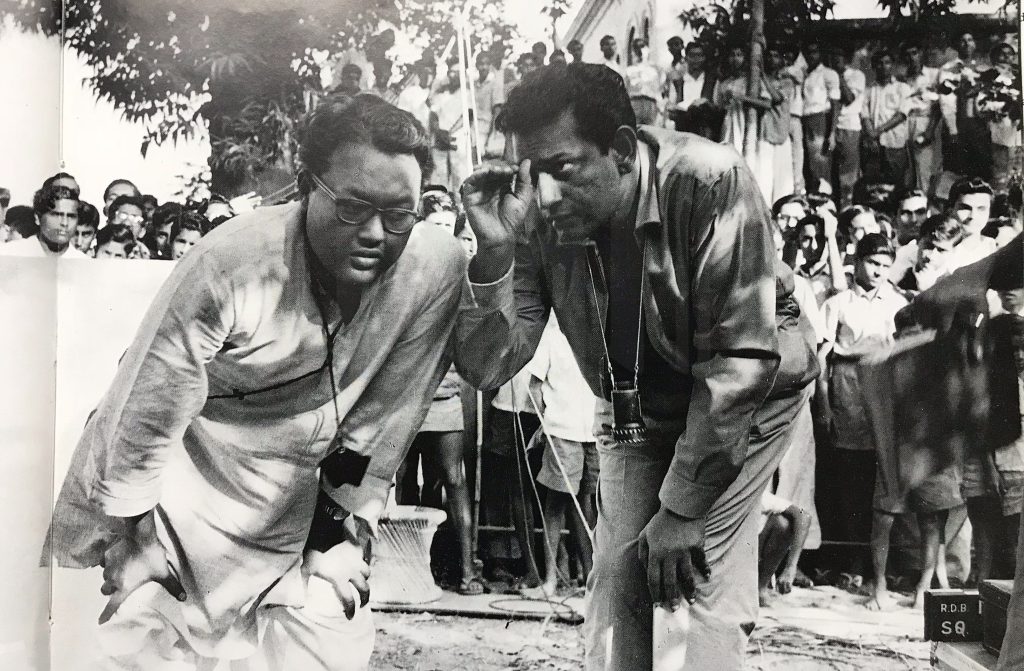

এখানেই যুবকটির সঙ্গে বন্ধুত্বের সূচনা শিল্পনির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তের আর সত্যজিৎ রায়ের। তিনি মাঝেমাঝেই শুটিং দেখতে আসতেন। যুবকটি তরুণ সত্যজিৎকে বুঝিয়ে দিতেন ক্যামের-আলোর নানা খুঁটিনাটি।

এরপর একদিন সত্যজিৎ তাঁকে বললেন, ওই যুবককেই তুলতে হবে ‘পথের পচালির’র ছবি। যুবক তো শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। তখন ওই যুবকের মাত্র একুশ বছর বয়স। তবু কোনওরকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই অথবা, শুধু স্থিরচিত্রের অভিজ্ঞতা নিয়েই রাজি হয়ে গেলেন। সুব্রত মিত্র শুধু দায়িত্ব নিলেন না সেই ছবির আলোকচিত্রকে বিশ্বচলচ্চিত্রের একটি মাইলষ্টোন তৈরি করে দিলেন। বাস্তব দৃশ্য যে কত কাব্যময় হতে পারে, তা বৃষ্টির আগমন, পদ্মের উপর বৃষ্টির ফোঁটা, হাওয়ায় দোলা কাশবন, বৃষ্টিতে অপু-দুর্গার ভেজার দৃশ্য যে কতটা নান্দনিক তা মনে হয় আর দেখা যায়নি।

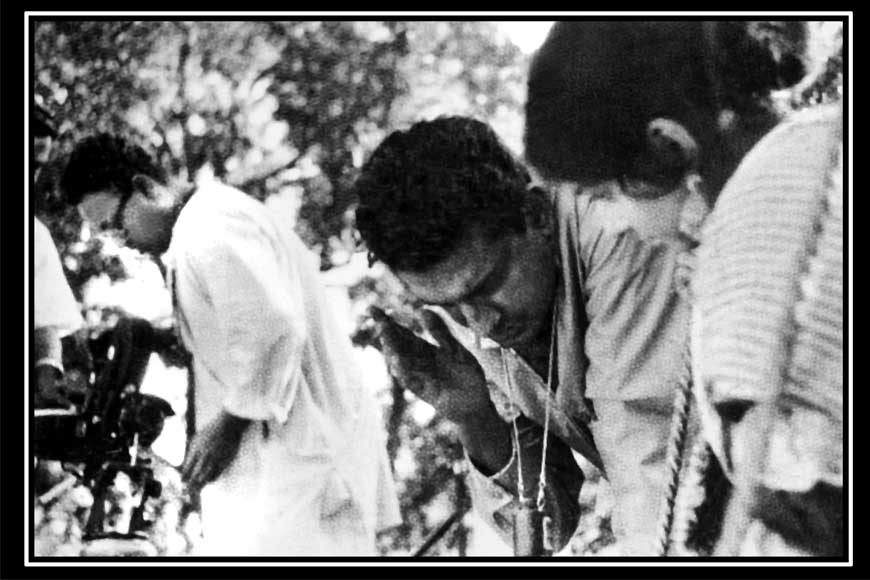

আক্ষেপের কথা সিনেমার ব্যাপারে আমরা বেশি গুরুত্ব দিই পরিচালককে। সিনেমাটোগ্রাফারের অবদান একটু আড়ালেই রয়ে যায়। কিন্তু এ-কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই, সিনেমায় পরিচালকদের ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে ক্যামেরাম্যানের দৃশ্যভাবনায় ভর করে। এ-কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ভারতীয় চলচ্চিত্রে নবযুগের সূচনা হয়েছিল সত্যজিতের হাতে। কিন্তু সেই হাতে অস্ত্র যুগিয়ে ছিলেন সুব্রত মিত্র। এ পোড়া দেশে নায়ক-নায়িকা-গায়ক-গায়িকা-পরিচালক বা সঙ্গীত পরিচালক ছাড়া সিনেমার সঙ্গে জড়িত অন্যসব কুশীলবরাই ব্রাত্য। সিনেমাপ্রেমীরাও কি আর সেভাবে সিনেমাটোগ্রাফারের নামোল্লেখ করেন?

বৃষ্টির ভয়ে শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত খোলা জায়গায় বেনারসের পুরনো বাড়ির ভিতরটা তৈরি না করে করেছিলেন স্টুডিয়োর ভিতরেই। সমস্যা হচ্ছিল আলো নিয়ে। সত্যজিৎ রায় এবং বংশী চন্দ্রগুপ্ত দু’জনেই হতাশ হয়েছিলেন, কারণ সেট স্টুডিয়োর ভিতরে হওয়ায় আর কোনও ভাবেই ডিফিউজড ন্যাচরাল স্কাইলাইট পাওয়া যাবে না। কিন্তু সুব্রত মিত্র হতাশ না হয়ে উদ্ভাবন করেন ‘বাউন্স লাইটিং’-এর ম্যাজিক। একটা সাদা কাপড় ফ্রেম করে তাতে স্টুডিয়োর কৃত্রিম আলো বাউন্স করিয়ে এনেছিলেন একেবারে আকাশের মতো আলো। তাঁর হাত ধরেই বাংলা ছবির সিনেম্যাটোগ্রাফি আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে। আবার তিনিই সত্যজিত রায় ও মার্চেন্ট আইভরির ছবিতে আবহ সঙ্গীত কম পড়ায় সেতার বাজাতে হয়। সেসব ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রবিশঙ্কর।

3 Comments

Subratadar sathe valoi joga jog chilo,sesher diktai chobi ankten.lekhata khub valo laglo

দারুন তথ্য জানলাম। সমৃদ্ধ হলাম।

অসাধারণ লেখা