ব্রিটিশ সেনার ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে গেলে নজরুল কলকাতায় চলে আসেন। প্রথমে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রমাকান্ত স্ট্রিটের বোর্ডিং হাউসে উঠেছিলেন। তারপর কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে থাকা শুরু করেন। সেই সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন মুজফ্ফর আহমেদে। ইতিমধ্যে নজরুল কবি হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন। কিন্তু কলকাতায় থাকাকালীন মুজফ্ফর আহমেদের কাছে কবি নজরুলের সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি হয়। নজরুল আর মুজফ্ফর আহমেদের যৌথ উদ্যোগে ও সম্পাদনায় ১৯২০ সালের ১২ জুলাই সান্ধ্য ‘দৈনিক নবযুগ’ প্রকাশিত হয়। যদিও নজরুল ‘নবযুগ’-এ পাঁচ মাস কাজ করেছিলেন। অবশ্য ‘নবযুগ’-এ প্রধান পরিচালক হিসেবে ফজলুল হকের নাম ছাপা হত। আসলে ‘নবযুগ’-এর সব কাজই করতেন নজরুল ও মুজফ্ফর আহমেদ। ওই পাঁচ মাসে নজরুল প্রচুর সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। সেইসব লেখার সঙ্কলন ‘যুগবাণী’ নামে ১৯২২ সালে গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ‘যুগবাণী’তে নজরুলের লেখা মোট ২১টি সম্পাদকীয় নিবন্ধ পাওয়া যায়। ওই গ্রন্থটি প্রকাশের পরই ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। তবে ১৯৪৮ সালে গ্রন্থটি আবার প্রকাশিত হয়।

‘নব্যযুগ’-এ সম্পাদনার কাজ করলেও ওই সময় ‘মোসলেম ভারত’, ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’, ‘উপাসনা’ প্রভৃতি পত্রিকায় বেশ কিছু লেখা লিখেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস ‘বাঁধন হারা’, কবিতা ‘বোধন’, ‘শাত-ইল-আরব’, ‘বাদল প্রাতের শরাব’, ‘আগমনী’, ‘খেয়া পারের তরণী’, ‘কোরবানি’, ‘মোহরর্ম’, ‘ফাতেহা-ই-দোয়াজ্দম্’ প্রভৃতি। উল্লেখ্য, কবিতা বা অন্যান্য লেখার থেকে এই সময় পত্রিকার গুরুত্ব ছিল নজরুলের কাছে সবথেকে বেশি। পত্রিকাকে নজরুল বিপ্লবের অস্ত্র মনে করতেন। নজরুলের জীবনের অভিজ্ঞান ছিল- ব্রাত্যজনের পক্ষে কথা বলা। এই বোধ থেকেই নজরুল ‘নবযুগ’ পত্রিকায় শ্রমিক, কৃষক, সংখ্যালঘু পক্ষে জোরালো লেখা লিখতেন। পত্রিকাকে সামনে রেখে নজরুল একটি ভেদাভেদমুক্ত অসাম্প্রদায়িক স্বর গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন ওই পাঁচ মাসেই। ‘নবযুগ’-এ নজরুল লিখেছিলেন, ‘এসো ভাই হিন্দু! এসো মুসলমান! এসো বৌদ্ধ! এসো ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।’ নজরুল জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড নিয়েও ‘নবযুগ’-এ একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সম্পর্কে নজরুল ‘কালা আদমিকে গুলি মারা’ নামক সম্পাদকীয়টিতে নজরুল লেখেন, ‘ব্রিটিশরা এ দেশের মানুষকে কুকুরেরও অধম মনে করে’।

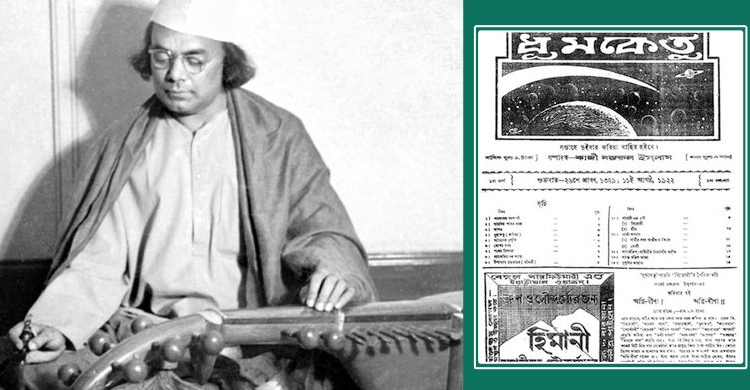

‘নবযুগ’-এর পর নজরুল ‘ধূমকেতু’-র সঙ্গে যুক্ত হন। নজরুলের ধূমকেতু সম্পর্কে জনতার আগ্রহের কথা উঠে আসে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ‘কল্লোলযুগ’-এ। ‘সপ্তাহান্তে বিকেলবেলা আরও অনেকের সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে ধূমকেতুর বাণ্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্য। কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। শুনেছি স্বদেশীযুগের সন্ধ্যাতেও এমনই ভাষাতে লিখতেন।’ ১৯২০ সালে ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় নজরুল ‘মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখায় ব্রিটিশ সরকার পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে এবং নজরুলের উপর পুলিশের নজরদারি শুরু হয়। ধূমকেতু সম্পাদনার সময়ই সাংবাদিক নজরুলের উজ্জ্বল পর্ব বলা যায়। ‘ধূমকেতু’-র পাতায় লেখা হয়েছিল, ‘আমরা কী চাই? আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। আমরা দেখতে চাই আমরাই আমাদের দেশের মালিক হয়েছি।’ এরও বেশ কয়েক বছর পরে ‘ধূমকেতু’-তে ‘ধূমকেতুর পথ’ নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নজরুল দাবি করেন, ‘সর্ব্ব প্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।’ ‘ধূমকেতু’কে নজরুল বাঙালি নারীর স্বাধীনতা, অধিকার প্রকাশের হাতিয়ার গড়েছিলেন। সম্পাদনার প্রথম দিন থেকেই গোঁড়ামিমুক্ত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি। ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যাতে ‘নারীকল্যাণ’ বিভাগে ‘নারীর সত্য স্বাধীনতা কিসে?’ শীর্ষক একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন বিরজাসুন্দরী দেবী। ধূমকেতুর দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই ‘সন্ধ্যাপ্রদীপ’ নামের একটি কলামে নারীর জাগরণ বিষয়ে তর্কে মাততে দেখা যায় নারীদের, সময়ে সময়ে মতামত দেন কয়েকজন পুরুষও।

‘নবযুগ’, ‘ধূমকেতু’ ছাড়াও নজরুল ‘লাঙল’, ‘গণবাণী’, ‘নওরোজ’, ‘সেবক’, ‘বসুমতী’, ‘ভারতী’, ‘বঙ্গবাণী’, ‘কল্লোল’, ‘কালি-কলম’, ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’ প্রভৃতি প্রায় শতাধিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কোথাও পরিচালক, সম্পাদক বা ফরমায়েসি লেখক হিসেবে। সাংবাদিকতার মাধ্যমেই নজরুল তাঁর সময়ের রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কবিতা বা গানে নজরুল যেমন তার মনোভাবকে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতে ভয় পাননি, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি জনতার কাতারে থেকেছেন। অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছেন। যে কারণে ইংরেজ শাসক তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছে, পুলিশি নজরেও রাখতো। উল্লেখ্য, নজরুল কিন্তু কবি পরিচয়ের জন্যই শুধু কারাবরণ করেননি। সাংবাদিকতার জন্যও গ্রেফতার হয়েছিলেন। নজরুলের কবিতা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ ‘ধূমকেতু’তে সম্পাদকীয় হিসাবে প্রকাশিত ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১২৪ (ক) ও ১৫৩ (ক) ধারায় গ্রেফতার করে। এরপরও নজরুল শাসকশ্রেণীর সঙ্গে কোনোরকম আপোস করেননি। তার কবিজীবন যেমন অখণ্ডিত, তেমনি সাংবাদিক জীবনও অবিচ্ছিন্ন, অনমনীয় ও আপোসহীন সংগ্রামের এক উজ্জ্বল ইতিহাস।